驻村日记:认识陈辉

刚入村的时候,支部书记老周带我熟悉情况,去他的“辖地”转了一圈。他一手握方向盘,一手指点着车窗外的山山水水、住户人家。他提到了陈辉,说陈辉是大桥村了不得的人物。村路狭窄,拐弯很急,一些路段是土路,小车搅起一团团烟尘。老周开车不怎么松油门,我被颠来簸去,人晕晕乎乎,对陈辉没有留下印象。

一个月后,我和同学桑凯到四组组长陈长付家里走访,又一次听到“陈辉”这个名字。桑凯在写一部反映农村生活的长篇小说,我的驻村工作为他提供了收集素材的好机会,他随我一起走村入户。

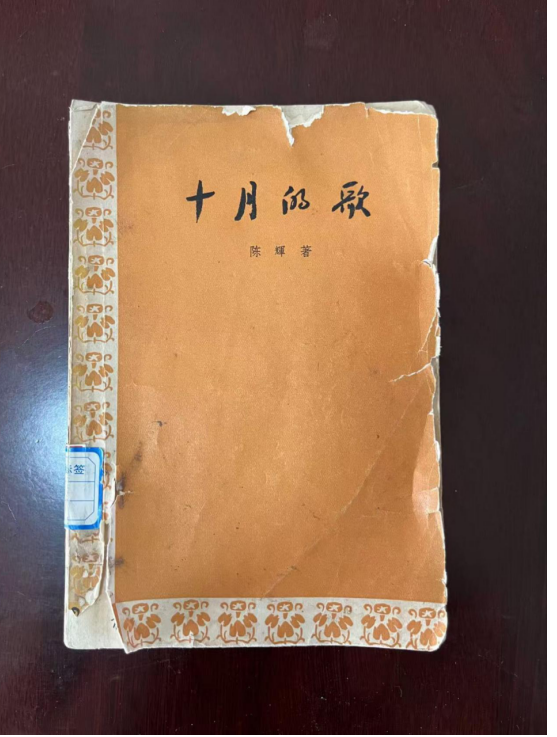

长付组长从里屋拿出一本书——《十月的歌》(陈辉著),说桑作家,您看看这本书。书已经很旧了,封面有几处破损,书脊贴有“河北省中小学图书”的标签。这本书是陈辉的遗著,1958年由作家出版社出版,约17万字,44首诗。出版时,陈辉已经牺牲13年。

1958年作家出版社出版的《十月的歌》(图片来自陈长付)

长付组长告诉我们,他的母亲是陈辉的外甥女,陈辉没有结过婚,没有孩子,母亲就过继给他当女儿。这样,长付组长成了陈辉的外孙。陈辉葬在河北涿州市——他的牺牲地。2016年清明,他和82岁的母亲去涿州扫墓,无意中在一个旧书摊上淘到这本书,当宝贝似的带回家。

在随后的聊天中,我们大致了解了陈辉的生平。

陈辉,本名吴盛辉。常德县黑山尾村人(今鼎城区双桥坪镇大桥村)。1920年9月2日出生,1932年考入湖南省立常德中学,三年后升入本校读高中。1938年,时任中共湖南省工委秘书长、省委委员的帅孟奇来常德创建中共常德特别支部,陈辉因思想进步、表现突出被发展入党。同年,陈辉高中毕业离开常德去了延安。

陈辉就读于延安抗日军政大学。一年之后,被分配到晋察冀抗日根据地工作,担任晋察冀边区通讯社(新华社分社)记者。1940年5月,到平西抗日根据地涞涿县(今河北涞水县、涿州市)工作,历任县青救会主任、区委书记、县执行委员、县武工队政委等职。1945年2月8日,在拒马河畔的韩村遭敌人围捕,壮烈牺牲。

河北涿州陈辉烈士之墓(图片来自杨斌)

由上可知,陈辉的一生很短暂,牺牲时不到25岁,但活得精彩、热烈。他18岁就上战场,在堪称华北日占区“心脏”的平西抗日根据地与敌人真刀真枪地战斗,挖地道,布地雷,摸哨卡,端炮楼,杀汉奸,为八路军护粮征粮,把拒马河一带搅得天翻地覆,留下许多传奇故事。

比如,他曾和另一名武工队员贾凤林深夜潜伏在伪警备队驻点附近,手刃两名回驻点去的特务。另一次,他和贾凤林摸到伪保队长、维持会长家里,结果了两个汉奸的性命。1942年夏,陈辉奉命牵制驻扎在石亭镇的一支人数近300人日伪军队伍,以配合八路军主力作战。陈辉带领60多名游击队员,借助路途熟悉、机动灵便的优势,牵着敌人的鼻子转了5天,杀敌30多人。

陈辉最后的牺牲也很果敢而决绝。他被几十名日伪军包围在韩村的一座院子里,敌人想活捉他,经过1个多小时的激战,在打完最后一颗子弹后,他伤痕累累地冲出院外,拉响手榴弹,和敌人同归于尽。

最为难得的是,虽然常常面临生死考验,但他却豁达乐观,随时随地写诗,在行军途中写,在战斗的间隙写,在乡村的草垛上写,在憧憬爱情时写,在思念家乡母亲时写,在畅想未来时写......短短六七年时间写下近万行诗。在诗集《十月的革命》引言中,他的战友、诗人田间写到:“陈辉是十月革命的孩子”,“他的手上,拿的是枪、手榴弹和诗歌。”

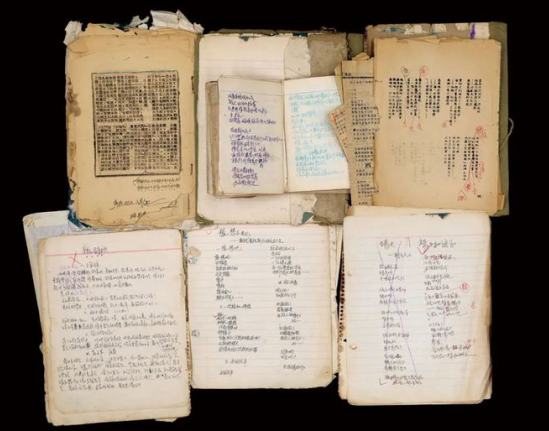

陈辉烈士的手稿(图片来自刘静)

长付组长希望桑凯做点文章,利用他作家的影响力让陈辉的事迹传播得更广,进而以陈辉为平台,建设红色教育基地,给大桥村带来人气和发展机遇。这种朴素而美好的愿望想必存在于很多大桥村村民心中。大桥村是典型的农业村,资源有限,靠1万多亩水田和林地维持生计,外出务工人员占总人口的66%。

我和桑凯很惭愧,惭愧于自己的浅陋,身为常德人,对这样一位出生于常德的青年英雄一无所知。当然,陈辉从来不是一个声名显赫的人,参加革命的时间不长,革命事迹并非惊天动地,牺牲时级别不高,既便在他的家乡,也有相当多的人不了解他。

但是,另一方面,在他牺牲后近80年的时间里,无论是官方,还是民间,一直没有忘记他。1949年,涿州市在三义宫烈士陵园为陈辉立碑,碑上刻有他写的诗:“英雄非无泪,不洒敌人前。男儿七尺躯,愿为祖国捐。英雄洒碧血,化为红杜鹃。丈夫一死耳,羞杀狗汉奸。”1985年,北京市房山区建成平西抗日战争纪念馆,馆中陈列了陈辉烈士的铜像。

北京平西抗日战争纪念馆前的陈辉烈士铜像(图片来自陈长付)

2012年,鼎城区委宣传部常务副部长杨斌专程到河北涿州市寻访陈辉的足迹,拜祭陈辉墓,访问陈辉中学,写下了《寻访革命烈士陈辉》。2016年,河北涿州和湖南常德两地联动,发起“勿忘先烈,感恩时代——冀湘两地联手送抗战英雄陈辉烈士英灵回故乡”活动,打造了一尊陈辉烈士雕像送到常德,安放英雄雕像的城市公园被命名为“陈辉公园”。陈辉18岁离开常德,再也没有回来。时隔86年之后,烈士英灵回到故乡。

常德陈辉烈士雕像(图片来自网络)

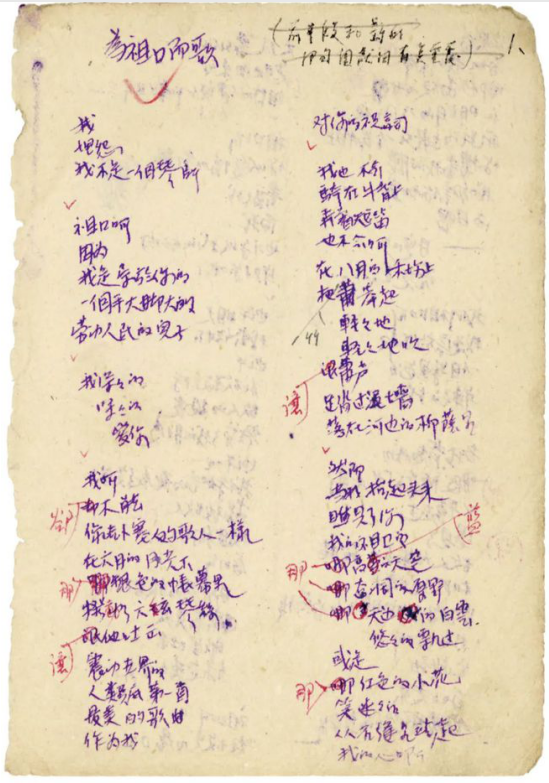

其间,文艺界以及民间各种形式的纪念活动就更多了。比如,每年清明,涿州市中小学的孩子们去烈士陵园扫墓,常常集体朗诵陈辉烈士的诗歌《为祖国而歌》。2005年2月,由中国作家协会主办、中国解放区文学研究会承办,在北京召开了纪念陈辉牺牲60周年座谈会,并选编了《陈辉烈士的诗和对他的评论》。2006年、2007年中央电视台《新年新诗会》朗诵了他的《为祖国而歌》和《姑娘》,2015年9月,为纪念中国人民抗日战争胜利70周年,常德市鼎城区举办“为祖国而歌——纪念抗日英雄陈辉专场诗歌朗诵会”。2021年1月2日,央视《经典咏流传》朗诵了陈辉的《为祖国而歌》。2021年9月,在第八个烈士纪念日前夕,常德市鼎城区推出反映陈辉英雄事迹的5集广播剧《十月的歌》。他的战友何辛写有《陈辉传记》。

陈辉烈士《为祖国而歌》的手稿(图片来自刘静)

在岁月的淘洗中,“陈辉”这个名字没有黯淡失色,一直熠熠生辉,只要有机会认识他,就像我和桑凯一样,就会不由自主地被他的魅力吸引,想了解他,进而记住他、喜欢他。

为什么人们对他念念不忘?翻开这本诗集《十月的歌》就知道答案了。

诗集的目录列出如下标题:《守住我的战斗的岗位》、《十月》、《献给母亲》、《平原小唱》、《吹口哨的人》、《姑娘》、《吹箫的》、《妈妈和孩子》、《到柳洼去看看》、《两兄弟》等等。从这些标题我们看到了一个战士,也看到了一个诗人,在某种程度上,他的诗人特质更加鲜明,正如他在笔记本上写的一句话:诗是我的生命,我的生命就是诗。

与他同为晋察冀诗会委员的魏巍——《谁是最可爱的人》作者,在《陈辉传记》序中有一句话:“陈辉不愧是一个英雄的诗人和诗人中的英雄,是我们那个时代知识青年的典型。”显然,人们之所以怀念陈辉,是因为陈辉不仅是一个抗日英雄,还是一个极具才华的诗人,他的诗歌穿越时空,他的生命因他的诗歌得以永生。

1942年8月,陈辉在拒马河八渡口写下长达110行的诗《为祖国而歌》。诗中写到:“祖国呵,我是属于你的,一个紫黑色的年轻的战士/祖国呵,你的爱情的乳浆,养育了我;而我也将以我的血肉,守卫你啊。”他的诗表达对祖国、对这片土地的热爱,满溢着革命浪漫主义精神。他在《献诗——为伊甸园而歌》中写到:“我的晋察冀呀,也许吧,我的歌声明天不幸停止,我的生命被敌人撕碎/然而,我的血肉呵,它将化作芬芳的花朵,开在你的路上/那花儿呀——红的是忠贞,黄的是纯洁,白的是爱情,绿的是幸福,紫的是顽强!”

家国情怀和浪漫主义是陈辉诗作的底色,但不是全部,还有另外一种更重要的底色——人性关怀。

在《姑娘》中,他描绘到:三月的风,吹着杏花/杏花,一瓣瓣地,一瓣瓣地,在飘,在飘呀/姑娘,坐在井边,转动了辘轳,用眼睛,向哥哥说话/哥哥,哪儿去呀?哥哥,笑了一笑,背着土枪,跑向响炮的地方去了/杏花,飘在姑娘的脸上/姑娘,鼓起小嘴巴,在想:这一声,该是哥哥放的吧?

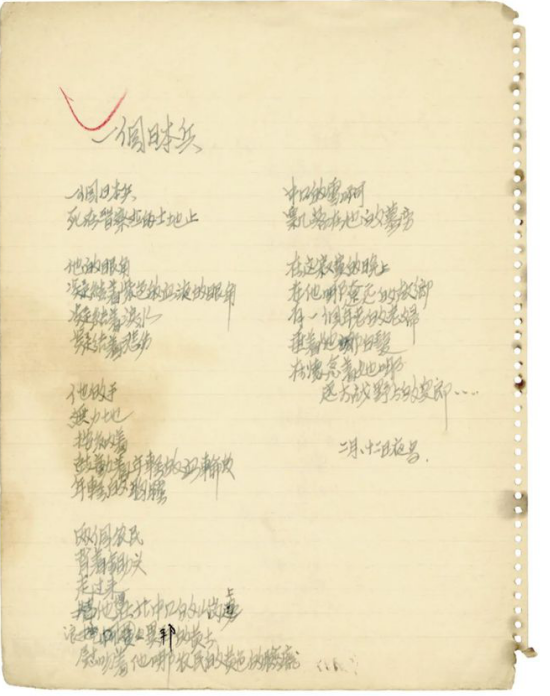

1942年2月,他写下了一首《一个日本兵》:一个日本兵,死在晋察冀的土地上/他的眼角,凝结着紫色的血液的眼角,凝结着泪水,凝结着悲伤……/中国的雪啊,飘落在他的墓旁/在这寂寞的晚上,在他那辽远的故乡/有一个年老的妇人,垂着稀疏的白发,在怀念着她那远方战野上的儿郎。这首诗呈现出来的跨越国界的人性关怀,放在当下,也是很多人不具备的。

陈辉烈士《一个日本兵》手稿(图片来自刘静)

他写村庄,写平原,写姑娘,写母亲,写吹箫的、卖糕的,写兄弟也写日本兵。这些诗纯净、明亮、朴实、真诚,在优美的诗行中,他内心深处的人性光辉汩汩溢出。1981年,日本九州大学教授、语言学家上尾龙介将《十月的歌》译成日文,传播到国外。

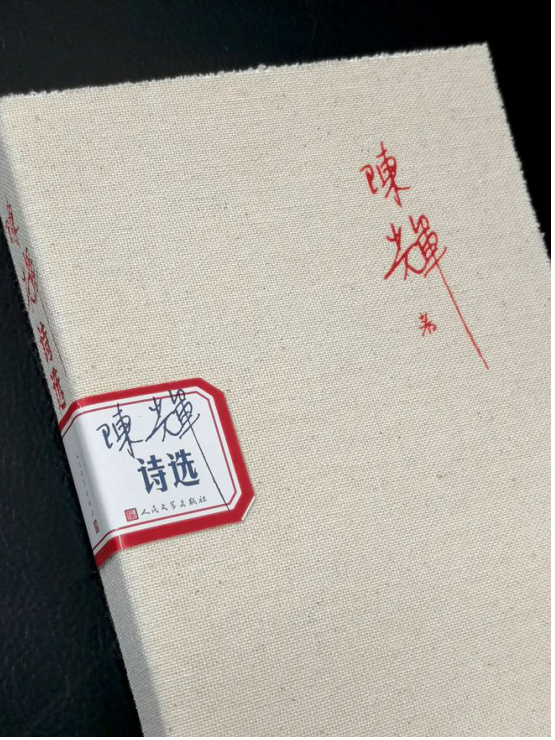

2021年,人民文学出版社美术编辑室主任刘静完成《陈辉诗选》——当代文学杂志社庆祝建党100周年的重点书目——的装帧设计,写了一篇设计谈《再一次被诗歌感动》。文中写到:“他的诗,昂扬时不做作,质朴时不粗糙,读他的每一首诗,心里都会有同样的情愫在和他的诗共鸣,读他的每一首诗都好似能抚摸到他悸动的脉搏。从他这些诗里,我们看到了一个眷念故乡和母亲的儿子、一个邻家的兄弟、 一个流浪的歌手、一个执着的圣徒、一个善良的人、一个坚强的战士……一个朴质的陈辉。”

2021年人民文学出版社出版的《陈辉诗选》(图片来自刘静)

长付组长带我和桑凯去陈辉家的老屋场。一块300多平方的空地里,立着一堵残墙,房屋早已不在。2020年,鼎城区政府在这里竖了一块石碑,刻上“陈辉烈士故居遗址”,并把从大桥村街道通往遗址的一条小道进行了硬化。显然,纪念陈辉烈士还大有文章可做。

桑凯说,这么优秀的事迹、这么动人的诗篇应该让更多的常德人知道。他和我提到一些想法,比如,能不能把故居修复,建成陈辉烈士事迹陈列馆?能不能以抗战文学为主题,收集与陈辉同时期抗战作家的生平事迹、作品遗物进行集中展示?大桥村是1920年代同德武装暴动的发生地,是不是可以挖掘这段历史,一同展示?作为驻村书记,我不能对身边的英雄视而不见,我期盼有机会为陈辉做一些事,搭建一个传播陈辉烈士事迹的平台。

1939年5月的一天,陈辉在笔记本上写下一段话,在此引用作为此文的结束,表达我对这位年轻战士、天才诗人的敬意!“从此我不再低头看流水,不再仰眼看浮云,也不再流一滴软弱的泪,只谨慎着双双的脚步,一步一步地在血泊和泥泞里,打上深深的脚印——陈辉,1939血底五月斗争的晚间于河北灵寿陈庄”。

陈辉烈士故居遗址(图片来自陈长付)

注:段斌为市交通运输局的干部,被派驻到大桥村担任驻村第一书记,负责协助和推进大桥村的乡村振兴工作。